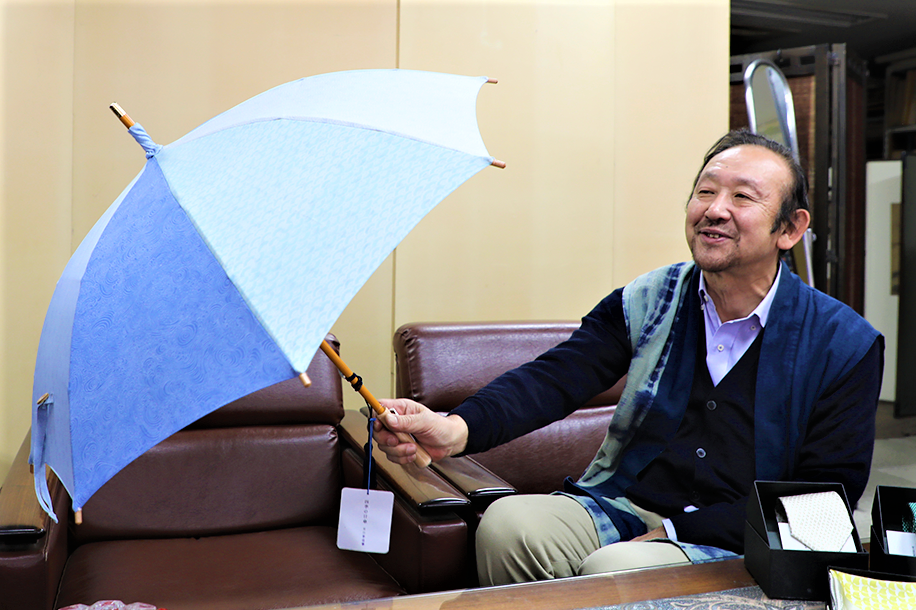

株式会社 富田染工芸

代表取締役 富田篤氏

自社ブランドを世界で認められる存在に!

パリ出店のため、Buy TOKYO推進プロジェクトに応募

130年以上に渡り、東京で江戸小紋・江戸更紗等の染め工房を営んできた富田染工芸。5代目として現代表を務める富田篤さんは、大学卒業後、7年ほど婦人服メーカーに勤務。そこで得た知識と経験を活かし、2012年にファッション小物のブランド「さらきち(SARAKICHI)」を立ち上げました。

「SARAKICHI」スタート当初から、こだわりは「フランス・パリのオートクチュールに負けない品質」。海外のコレクションに参加するなど、世界を視野にブランドを築いてきました。そして2018年、実現に向けて動き出した夢が“花の都・パリ”への出店。

「ファッションが発信されるのは、やはりパリから。現在、パリのオートクチュールには中国人が列をなし、かつてフランス領だったベトナムなどの国々も親しみと憧れを抱いている。ドバイの人々だって、ドバイ国内に店があるよりもパリに店を構えている方が信頼してくれる。パリでブランドを確立できれば、マーケットを世界へと広げられるんです」

海外での成功は、現地の感覚が鍵。

ハンズオン支援で出会ったアドバイザーの助言が指針となった

富田染工芸の職人たちは、平均年齢30歳ほど。「自分の好きなものを創作したい」と志す若手が多いそうで、ブランド立ち上げにもパリ進出にも、「社長がまた何か始めた」と笑いながら賛同してくれたとか。とはいえ、海外進出には資金が必要。出店後も、現地での人件費などがかかります。これを支えたのが、Buy TOKYO推進プロジェクトによる経費の補助。

またハンズオン支援によって、現地での営業サポート、各国の駐在員や商社マンによるリサーチなど、様々な協力を得た富田さん。なかでも「どう売っていくかの指針となった」と振り返るのが、紹介を受けたフランス人アドバイザーの存在です。

「日本のアパレルに勤務した経験がある男性アドバイザーで、日本人の奥様は着物に造詣の深い方。店舗のレイアウトまで細やかに指摘してくれて、新しい視点が生まれました。我々だけではパリのリアルな感覚はわからないですし、いい商品を作っているだけでは売れませんからね」

「時差が8時間あり、どうやって密に連絡を取るかが課題」という状況でも、アドバイザーは常に店のことを把握。これも非常に心強かったようです。

文化の違う国で、ブランド価値をどう伝えるか?

染め体験イベントでも、ハンズオン支援によるアシストが

2018年8月にBuy TOKYO推進プロジェクトに採択され、10月からハンズオン支援がスタート。2019年3月にはパレ・ロワイヤル近くに店がオープンし、4月にはレセプションパーティを開催。ほかにも数回のイベントを実施するなど、SARAKICHIパリ店の2019年は多忙な1年となりました。

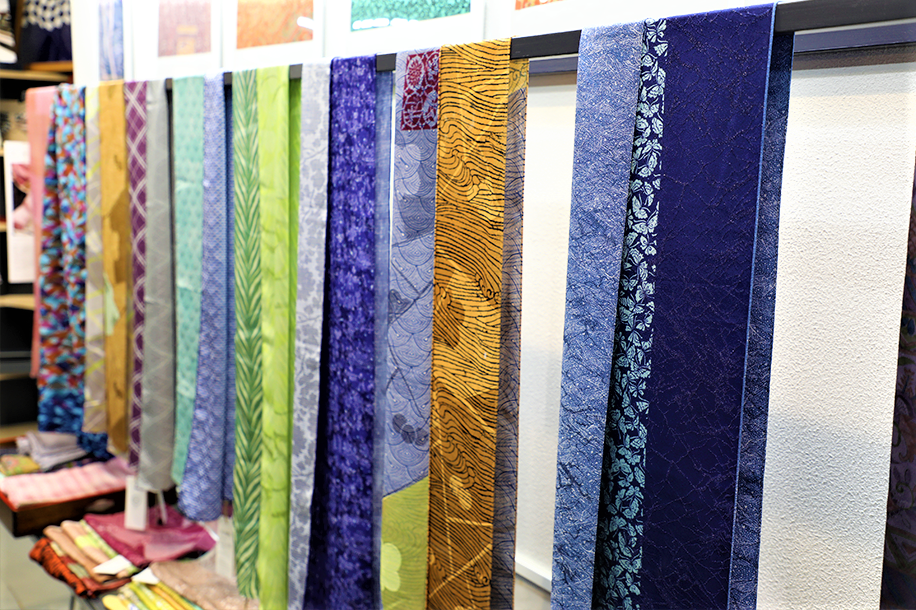

「イベントでは、パリの方々に江戸小紋染めの体験を楽しんでもらいました。プリントとは違って、職人が手間暇かけて染め上げているということを知って欲しくて」

もちろん、イベントにもアドバイザーが同席。さらに、現地の人々にモニターとして参加してもらい率直な感想を集めるといったハンズオン支援も。

「技術を間近で見せることは、着物文化のない国にブランドを溶け込ませていく上で、とても大切だと考えているんです」

“東京を代表する着物”から、“TOKYOを代表する染め物”へ

インタビュー時は、パリ店オープンから9ヶ月。「パリに店を構えるブランド」と知ってもらうため、すでに完成しているブランドサイトに加え、現在はパンフレットを作成中。「まだまだこれから」と笑う富田さんに、今後のビジョンを伺うと……。

「EU圏でポジションを確立することが、最初の目標です。ブランドがしっかり定着するよう、もう一歩踏み込んでおきたい。その後は、ムスリムの女性が頭部に被るヒジャブを手掛け、インドネシアのジャカルタで販売したいとプランを立てています」

富田染工芸の着物は代々、“東京を代表する着物”として知られてきました。「需要が減っていくのは残念だったけれど、我々がトレンドの最先端を生み出してきた」と自負します。時代が流れ、着物だけでなくファッション小物を扱う今も、その心意気は同じです。

「着物ではなく小物づくりをして海外進出を……というのは、他企業が容易に踏み切れることではありません。でも、業界を牽引するトップリーダーがいないといけない。職人も上を目指していける人材を育てなければ、業界がダメになってしまう。着物の市場は縮小していっても、『こういうことをやれば続けていける』というみんなの希望になれたらと願っています」